空にかかる虹を思い浮かべてください。七色のうち、緑は何番目にあるでしょうか? 国や地域にって違うようですが、大体3番目や4番目、つまり真ん中辺りにあります。このことが、緑が眼に優しい理由の一つです。

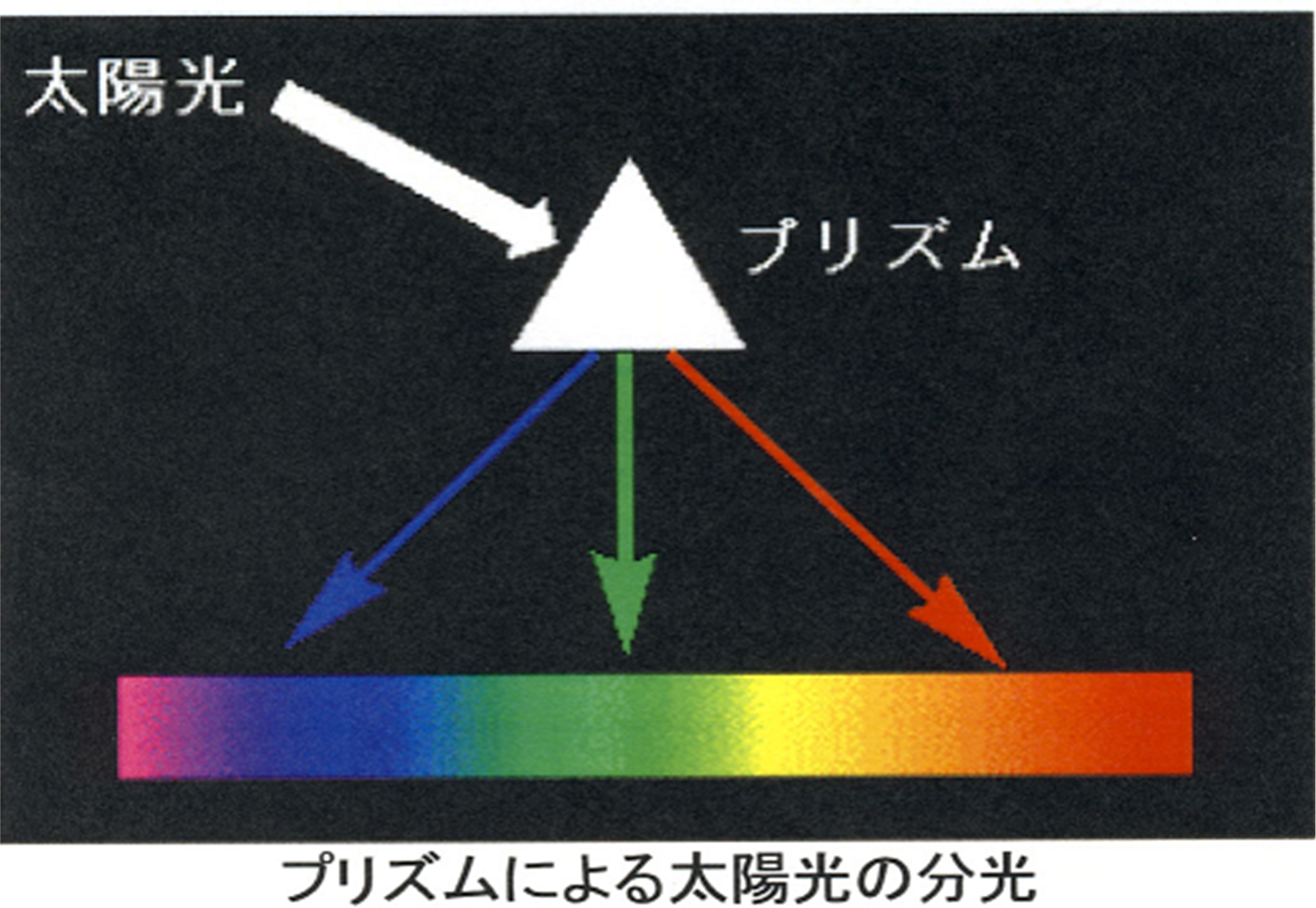

色の違いは、光の波長の違いにより起こります。太陽の光は無色に見えますが、プリズムなどを通して反射・屈折させると、虹のように連続的に変化していく色の帯が現れます。このように、光にはいろいろな波長があり、物理学者ニュートンはこの色帯を波長の長い順に 赤→橙→黄→緑→青→紫であるとし、スペクトルと名付けました。

この色帯の光は、眼球の中で屈折して網膜に届き、網膜が色の光の波長の違いを認識してその情報を脳に送ります。このそれぞれの波長の長さによって、脳に伝わる色が決まるのです。人間の眼に見えるこの光は可視光線と呼ばれ、この波長より長い光や短い光では、人間は色を認識できなくなるのです。 最も波長が長い赤を見る時は、眼のレンズを厚くして屈折を大きくします。波長の青は、眼のレンズを薄くして屈折を小さくします。つまりその分、眼に負担をかけているのです。

しかし、緑の波長は中間に位置するため、レンズの厚みや屈折をさほど変えずに済みます。緑の光は最も人間の網膜に負担を与えることが少ないので、長い間緑を見ていても眼が疲れにくいのです。よって、緑を見ると眼が休まると感じられるのです。

|

|

|

|

日本人は花好きで、万葉の太古から草花は折にふれ歌に詠み、日常生活の一部として楽しんでいました。それ故、商売として取り組む意識はなかったのか、花を生業とする人を客観的に記した古い時代の文献はほとんど見当たりません。

|

|

花屋のような形で残る最も古いものは、江戸時代初期の1675年頃になります。当時京都では寺社仏閣の飾り花や茶の湯の席に花を供する文化が定着しており、その花を商売とする者が現れたとの記録が残っています。東京の浅草や上野界隈にも同様の“生花売り”がいたようで、彼らが花屋の原点のようです。

東京商工リサーチの2024年「花・植木小売業」企業動向調査によると、調査した315社のうち100年以上存続しているのは12社ありました。その中で一番古いのが業界大手の日比谷花壇で、1872年(明治5年)に庭園業で開業したとなっています。これは315社の中でのことで、日本全国には2万以上の花屋があると推定され、また植木屋などで創業して200年以上という花屋もあることから「どの店が最古の花屋か」は明確ではありません。

🌸 普及の背景にある、花を贈る文化

花屋が一般社会に知られ始めたのは明治時代以降です。西洋文化とともに室内装飾として花の需要が生まれました。それを活性化させたのが、鉄道網の発達です。都市化による物流の整備が、生産地である地方から都会への生花の供給を支えたのです。

そして「贈答品」として扱われるようになったことで、花は普及していきます。それまで花は仏壇に供する物でしたが、女性たちが昭和初期から「花を贈る」という西洋のスタイルを真似するようになり、戦後大きく広まったのです。

火付け役となったのは『婦人画報』や『主婦之友』といった婦人雑誌です。例えば「今日はお友達の誕生日。我家にお呼びして手料理と花束でお祝い!」といった特集が組まれます。リビングには勿論花が飾ってあります。そんな優雅な「花のある生活」に世の女性たちは憧れて、そんな生活を目指したのでしょう。

女性が望むならばと、勤勉な昭和の男たちは「愛の告白に紅いバラを贈る」というギリシャ神話を[花言葉」として現代に再現します。日本人の生活は文字通り“華やか”になっていきました。

こうして、花は「晴れ日」には欠かせない存在となっていきます。日常生活だけではなく、イベントのアイテムとしても活躍します。結婚式のブーケ、受賞式や式典での花束、開店祝いのスタンド花etc。母の日にはカーネーション、当選した議員の事務所には胡蝶蘭が並びます。花にまつわる歌や映画がヒットします。街角には個人経営の小規模な花屋が数多く誕生していきました。

|

|

|

|

花を贈り贈られる文化への憧れが、花屋普及の背景にあるのではないでしょうか。

🌸 昔も今も将来も、花は人の心を伝えるメッセージ

現在の花屋は、他の小売り同様、WEBとリアルの住み分けが進んでいます。日本の花き産業の市場規模は約8,000億円前後と推定され、切り花の需要は漸減傾向です。仏壇離れ・結婚式の簡素化といったライフスタイルの変化や大手スーパーやコンビニへのシェア流出などが要因です。

特にコロナ以降集客が課題となったリアル店舗は、新しいスタイルの店が出てきています。たとえば地元の無農薬栽培による「サステナブルフラワー」を扱う花屋には、エコ包装や再利用可能な容器を使うなど、“地産・季節・自然美”をアピールして注目が集まっています。

厳しい現実がある一方、変化を受け入れて柔軟に展開する花屋にとっては多くの可能性が広がっています。花は昔も今も将来も、人の心をつなぐメッセージです。その伝え方をアップデートしていくことで、未来は明るいと思います。